Имена, прозвища и прочее:

Марба Блазиус (имя, данное Финэлем Блазиусом)

Аделина (имя, придуманное на пути к Заокеанью)

[Настоящее имя утрачено]

ООС Ник: Adelina

Раса персонажа: Человек

Возраст:

На момент отплытия в Заокеанье: примерно 18 лет.

Внешний вид:

Худая, бледная девушка с потухшим, отрешенным взглядом. Черты лица тонкие, острые. Волосы темные, часто растрепаны. Ее кожа покрыта старыми и свежими шрамами: причудливые блестящие следы от химических ожогов, полученных в лаборатории отца, переплетаются с более привычными ссадинами и царапинами жизни на улицах Кальдора. После событий с Аделаидой в ее взгляде появляется новая, глубокая трещина — отпечаток лицезрения настоящего ужаса. Одевается просто и практично: поношенная, но чистая одежда, скрывающая тело. Никаких украшений. Рост составляет около 165 сантиметров.

Характер:

Молчаливая, замкнутая, настороженная. Привыкла к одиночеству и не ждет от мира ничего хорошего. Выработала инстинкт выживания, похожий на животный: наблюдает, анализирует, избегает угроз. В глубине души — испуганный, травмированный ребенок, жаждущий хоть каплю тепла и безопасности, но разучившийся просить об этом. Обладает недетской выдержкой и странной, отстраненной храбростью того, кто уже потерял всё. После жизни с Финэлем учится дисциплине, порядку и молчаливой преданности.

Таланты и сильные стороны:

Письмо — ее единственная форма бытия и молитвы. Она не пишет рассказы, она записывает символы, транслируя на пергамент ужас и тоску, почерпнутые из книг и собственной души. Чтение для нее — не получение знаний, а уход от мира и врата в иные. Она обладает уникальной способностью к абстрактному мышлению, понимая интуитивно то, что не поддается логике обычного человека. Ее спокойствие — не сила духа, а следствие глубокой отрешенности, принятия вселенского безразличия как данности. Ее практически невозможно вывести из себя, ибо ее «я» уже почти растворено.

Слабости и Уязвимости:

Потеряла всё и всех, неоднократно. Страдает от комплекса вины выжившего (особенно после смерти Финэля). Не умеет выражать и принимать эмоции. Не умеет общаться с людьми, не знает социальных норм. Воспринимается как "странная", "дикая" или "пугающая". Не развита физически, не умеет драться или защищаться. Из-за тоски по отцовской фигуре может слепо доверять тому, кто проявит к ней строгость и заботу, как это сделал Финэль, что может привести к манипуляциям. Увидев книгу Аделаиды, она прикоснулась к ужасам Хакмарри. Это знание навсегда отравило ее душу и лишило последних иллюзий о мире.

Мечты, желания , цели:

Выжить. Это первоочередная и единственная цель на протяжении почти всей ее истории.

Найти тишину. Избавиться от внутреннего шума боли, воспоминаний и страха. Обрести покой, которого у нее не было никогда.

Понять. Осмыслить то, что с ней произошло. Понять, кто она и зачем выжила, если все вокруг нее погибли.

Привычки:

Молчит большую часть времени. Внимательно, почти неотрывно, наблюдает за людьми, пытаясь предугадать их намерения. Бережно относится к вещам, ценя любой клочок безопасности и комфорта. Бессознательно трогает шрамы на руках, когда нервничает или задумывается.

Освоенные языки:

Кальдорский (Родной), Амани.

“...Моё детство не было чем-то светлым и добрым. Оно было выношено в чреве лаборатории, в ледяных лапах отца, чью душу давно и бесповоротно пожрало алхимическое искусство. Его маниакальное стремление к познанию сожгло всё человеческое, что могло в нём тлеть, оставив лишь пепелище холодного разума. Я была для него не дочерью, но субстанцией — ещё одним сосудом для опытов, живым материалом в его великой, безумной работе.

Мир встретил меня предсмертным хрипом матери и с тех пор не умолкал. Её уход стал первым клеймом на моей судьбе, навсегда лишив меня материнского прикосновения и руководства. Отец же видел в этом лишь досадную задержку в своих исследованиях. С первого моего вздоха меня переполняла не любовь, а едкий миазм реактивов и горькое одиночество.

Моя душа, хрупкая и трепетная, жаждала хоть капли участия. Но его взгляд, остекленевший и unseeing, скользил поверх меня, устремлённый к бурлящим колбам и тайным гримуарам. Я пробиралась сквозь лабиринт его лаборатории, средь шепота мензурок и призрачного сияния эликсиров, ища то, что мне никогда не будет даровано. Моё сердце жаждало отцовской ласки — жажда, навеки похороненная в алхимическом тумане, что стал моим единственным небом.

Именно здесь, в этом царстве тлена и надежды, он испытывал на мне свои творения. Моя кожа, тонкая и детская, стала пергаментом для его безумных формул. Он наносил капли едких растворов, наблюдая, как плоть краснеет, покрывается волдырями и ссыхается, оставляя уродливые багровые клейма. Каждый ожог был его подписью, шрамом от его прикосновения, более болезненным, чем сама рана. Я училась молчать, закусывая губу до крови, ведь его одобрение стоило любой боли.

Посреди таинственной и часто наводящей ужас лаборатории у меня были мимолетные моменты передышки. Среди громоздкого алхимического оборудования я находила утешение в маленьком, забытом уголке, где луч солнечного света иногда пробивался сквозь пыльные окна, отбрасывая тёплые оттенки на холодную и тёмную обстановку. Именно в этом месте я уединялась от увлечённого экспериментами отца, позволяя себе помечтать и представить иную жизнь, наполненную любовью и нежностью.

Одним из особых воспоминаний, глубоко врезавшихся в мою память, были редкие случаи, когда отец отрывался от своих исследований, чтобы научить меня основным алхимическим принципам. В эти мгновения его внимание на миг приковывалось ко мне, и я чувствовала проблеск надежды, что, возможно, есть шанс на подлинную связь. Когда его голос, холодный и размеренный, объяснял сложные алхимические символы, я внимательно слушала, одновременно жаждая учиться и отчаянно желая, чтобы во мне видели нечто большее, чем просто ученицу.

Ещё один незабываемый момент произошёл во время грозы, от которой сотрясались старые стены нашего жилища. Громовые раскаты и сверкающие молнии вызвали во мне смесь первобытного страха и восхищения. Я вцепилась в его плащ, ища утешения и защиты. Но мой отец, казалось, не ощущал ярости стихии и просто продолжал свою работу, словно вокруг не происходило ничего необычного. В тот миг я с леденящей ясностью осознала, насколько мы разобщены, словно обитали в разных, несоприкасающихся мирах.

В отсутствие внимания отца моё изголодавшееся сердце искало утешения в тускло освещённой библиотеке при лаборатории. Среди пыльных полок, заваленных древними гримуарами и забытыми томами, я наткнулась на потрёпанную книгу в кожаном переплёте. Её страницы украшали некогда яркие иллюстрации ботанических чудес, говорящие о чудовищной и прекрасной силе природы и сложной, непостижимой взаимосвязи всех тварей. Это трогательное открытие пробудило во мне глубинное, иррациональное благоговение перед миром природы, которое стало спасением от эмоциональной стужи, пронизывавшей моё существование.

Но и этот хрупкий побег был жестоко оборван. Он застал меня за чтением. Его рука, знакомая мне по точным, безжалостным движениям, вырвала книгу с тихим шелестом разрываемой плоти.

«Это — ересь, — прогремел его голос, лишённый каких-либо тонов. — Твой разум должен быть чист от этого вздора. Ты займёшься самообразованием лишь тогда, когда меня не станет.» В его глазах я увидела не гнев, но пустоту, страшнее любого гнева. Огонёк надежды был растоптан. Библиотека превратилась в ещё одну клетку.

Дни мои превратились в монотонную череду боли и покорности. Я погрузилась в его мир, отравленный воздух которого стал мне единственным дыханием. Эмоциональная пропасть между нами стала бездонной, а я всё томилась по ласке, что обжигала бы меня не больнее, чем его эликсиры.

Однажды я вновь стала жертвой его эксперимента — опрокинула на себя колбу с летучей кислотой. Плоть на моих руках задымилась, слезая клочьями. Истерзанная, я обратила к нему искажённое болью лицо с последней надеждой — что на этот раз он увидит в этой муке не данные для наблюдений, а страдания дочери.

Он обработал раны едкой целебной настойкой, его движения были выверены, быстры и бездушны. Когда боль сменилась леденящим онемением, я нашла в себе остатки сил и прошептала: «Отец, я молю тебя о любви. Взгляни на меня не как на сосуд для опытов, но как на дитя свою».

В его глазах на миг мелькнуло нечто — не раскаяние, но возможно раздражение живым препятствием на пути к цели.

«Твои чувства — это слабость, — прозвучал приговор. — Сосредоточься на работе. Всё остальное — тлен».

Его слова врезались в меня больнее кислоты, оставив шрамы на всём, что ещё оставалось во мне живого.

Кульминация этой симфонии распада настигла меня в ночь, вписанную в память огненными письменами катастрофы. Луна, холодный и безразличный циклоп, взирала на мир сквозь пелену туч. Воздух в лаборатории трещал от напряжения, будто сама реальность вот-вот должна была лопнуть по швам. Отец стоял на пороге своего величайшего кощунства — создания эликсира вечной жизни.

Я, влекомая смесью жуткого любопытства и невыразимого трепета, молча наблюдала за его движениями из густых теней. Комнату наполнял алхимический оркестр — симфония бурлящих жидкостей, шипящего пламени и ритмичного, почти живого звона стеклянной посуды. Но среди этой инфернальной симфонии в моей груди тихо звучала иная, тревожная мелодия — предчувствие надвигающейся гибели, танцующее вместе с мерцающими, извивающимися тенями.

По мере того как отец, всецело поглощённый своим пылким начинанием, приближался к решающему моменту, время, казалось, изменило свой ход, растягивая каждый миг в мучительную вечность. Дыхание застряло у меня в горле, а пульс отдавался в ушах гулким, похоронным барабанным боем. И в этот застывший, вневременной миг вспыхнул ослепительный всплеск, наполнив комнату слепящим, кошмарным блеском, от которого у меня потемнело в глазах.

Затем, стремительно, как падающая звезда, пронзающая небосвод, свершилось непоправимое. Оглушительный, разрывающий уши взрыв разрушил хрупкое равновесие мироздания в стенах лаборатории. Непостижимая сила выброса отразилась от стен, заставив их содрогнуться в предсмертной агонии. Осколки стекла и обломки древних камней обрушились на меня, словно горькие слёзы самой Судьбы. Лаборатория, некогда бывшая святилищем запретных тайн, в одно мгновение превратилась в склеп, в могилу утраченных мечтаний и разбитых возможностей…"

Глава 1 «Трущобы»

Очнувшись среди дымящихся руин отчего дома, девочка не нашла среди обломков ничего, что напоминало бы об отце. Лишь едкий запах серы, расплавленный металл и чёрный, стекловидный лёд, покрывавший камни неестественным инеем. Лаборатория, бывшая всей её вселенной, обратилась в склеп без тела. А она сама — в живого памятника случившемуся кошмару.

Она выползла на улицу, ведомая инстинктом выживания, столь же чуждым ей, сколь и необходимым. Кальдор встретил её сырым, колючим дыханием ночи. Фонари, заправленные бледным болотным газом, коптили и мигали, отбрасывая на мокрый булыжник кривые, пляшущие тени. Воздух был густ от запахов прокисшего пива, человеческих испарений и вечной речной плесени.

Именно здесь, на этих узких, извилистых улочках, её одиночество обрело форму и голос. Взгляды. Они впивались в неё из-под нависающих карнизов, из тёмных подворотен, из-за занавесок в подслеповатых окнах. Это не было любопытство. Это было отвращение, чистое и первобытное.

Её платье было изорвано в клочья и испачкано сажей и чем-то тёмным, отдававшим металлом. На лице и руках застыли брызги отцовских зелий, оставившие причудливые, мерцающие на свету разводы. Она шла, а люди расступались, словно перед прокажённой. Торговцы прикрывали свои жалкие товары, матери грубо одёргивали детей, старики плевались через плечо и бормотали заклинания от сглаза. Шёпот, шипящий, как змеиный клубок, полз за ней по пятам, — «Порча… Алхимичка… На ней гнев небес…»

Она была пятном скверны на грязной ткани города, изгоем, чья сама суть нарушала хрупкий порядок их жалкого существования. Каждый взгляд был иглой, вонзавшейся в её и без того израненную душу. Она жаждала не сострадания — его здесь не знали, — но хотя бы безразличия. Но и в этом ей было отказано. Её существование было оскорблением для них, живым напоминанием о том, какие ужасы творятся за стенами, которые предпочитают не замечать.

Ноги сами понесли её прочь от главных артерий города, в тесно переплетённые капилляры трущоб, где свет фонарей не достигал вовсе, и где царила власть тех, кто не брезговал ничем. Владения крыс, человеческих и животных. Воздух здесь стал гуще, тяжелее, пропитанный запахом гниющей органики и стоячей воды. Эхо её шагов тонуло в шелесте чего-то ползущего и тихом, непристойном смехе из-за ставней.

Силы покидали её. Спину ломило, веки слипались от усталости и невыплаканных слёз. Она прислонилась к холодной, шершавой стене, чувствуя, как последние крупицы надежды высыпаются из неё, словно песок сквозь пальцы. Мир сузился до точки: до мрака этого закоулка, до боли в ногах, до леденящего одиночества, проникающего глубже любой физической стужи. Она готова была закрыть глаза и позволить тьме забрать себя.

Именно в этот миг из-за поворота послышались мерные, уверенные шаги. Не шаркающая походка пьяницы, не крадущаяся поступь вора, а твёрдый, металлический стук подошв о камень. Ритм, говорящий о дисциплине и силе.

Из тени возникла фигура в начищенной, но потёртой кирасе городской стражи, с алебардой на плече. Фонарь с соседней улицы выхватил из мрака жёсткие черты лица, коротко стриженные волосы и холодные, оценивающие глаза, привыкшие выискивать в темноте смуту. Это был Финэль Блазиус. Не простой копейщик, прозябающий на стенах, а сержант, человек, сумевший подняться на ступень выше благодаря хладнокровию и острому как бритва уму.

Его взгляд скользнул по её фигуре, смерив, оценив, классифицировав. Он не отшатнулся, не скривился в гримасе брезгливости, как другие. Его лицо осталось каменной маской, но в глубине глаз, в едва заметном сужении век, мелькнула искра интереса. Он видел не просто грязную, обезумевшую девчонку. Он видел последствие.

— Ты потерялась, дитя? — его голос был низким, безразличным, лишённым всякой жалости, но и без открытой вражды. Он говорил с ней, как с явлением, заслуживающим констатации. Девочка лишь беззвучно пошевелила губами, не в силах издать ни звука.

Финэль сделал шаг вперёд, и его тень накрыла её целиком, — От тебя пахнет гарью, — произнёс он тихо, почти для себя. — И грязью. Вставай. Улицы Кальдора не прощают слабости. Они сожрут тебя к утру.

Он не предложил руку помощи. Не проявил сочувствия. Он констатировал факт и отдавал приказ. Но в его словах, в самом факте того, что он увидел в ней нечто большее, чем просто пятно скверны, дрогнула та последняя, тонкая нить, что ещё связывала девчушку с этим миром. Он был не спасением, но лишь иной формой плена. Но в ту ночь, в том тёмном закоулке, даже такая возможность казалась милостью.

Глава 2 «Имя»

Шаги Финэля гулко отдавались в пустых, темных переулках, и девчушка, подобно призраку, следовала за ним, ведомая не надеждой, а животной покорностью существа, которое выгнали из стаи. Он не оглядывался, не проверял, идёт ли она следом — его уверенность была столь же непререкаемой, как и его приказ.

Он привёл её не в казарму стражи, а в небольшой, скромный дом на одной из тихих улочек, что прилегали к городской стене. Дом пахнул старым деревом, воском для полировки и подвальной сыростью. Но это был запах порядка, постоянства, чего-то такого, о чём она уже забыла. Он бросил ей грубое, но чистое полотенце и указал на деревянную кадку в углу.

— Помойся. От тебя пахнет гарью. Это привлекает ненужное внимание.

Она машинально выполнила, смывая с себя сажу, копоть и память о взрыве. Горячая вода обожгла кожу, но эта боль была живой, реальной, в отличие от леденящего онемения прошлого. Он молча бросил ей сверток с простой, но прочной одеждой — штаны и рубаху, какие носили ученики ремесленников. Ту, что когда-то носила его дочь.

Когда она вышла, чистая, с мокрыми, темными волосами, прилипшими к щекам, он сидел за грубым деревянным столом и чинил темляк своей алебарды. Его взгляд скользнул по ней, снова оценивающий, но уже без прежней суровой отстранённости.

— Садись, — бросил он, указывая на табурет напротив. — Как тебя зовут?

Девочка открыла рот, но из горла не вырвалось ни звука. Имя? У неё его не было. То, что дал ей отец, было клеймом, частью того эксперимента, что закончился катастрофой. Оно сгорело вместе с лабораторией. Она попыталась сглотнуть ком в горле и лишь безнадёжно покачала головой, уставившись на свои руки, лежавшие на коленях.

Финэль наблюдал за ней внимательно, его пальцы замерли на кожаной петле. Он видел не упрямство, не испуг, а настоящую, глубокую пустоту. Потерю, простирающуюся дальше памяти — в саму суть.

— Ладно, — тихо сказал он, откладывая темляк. — Без имени в этом городе ты никто. Станешь добычей для первых же щук в мутной воде.

Он откинулся на стуле, его взгляд стал отсутствующим, будто он смотрел куда-то сквозь стены, в далёкое прошлое.

— Марба, — произнёс он наконец, и слово прозвучало на удивление мягко. — Пусть будет Марба. На древнекальдорском это значит «тихая». Или «выжившая». Подходит.

Он не стал спрашивать, нравится ли ей это. Это было не предложение, а констатация факта. У неё появилось имя. Марба.

Дни потянулись, сплетаясь в рутину, странную и новую. Финэль был молчалив и суров. Он не пытался её развеселить или приласкать. Он давал ей еду — простую, сытную пищу. Давал работу по дому — подмести пол, почистить его кирасу до блеска, разобрать запасные части алебарды. Это не было рабством; это был ритуал. Ритуал восстановления порядка, смысла. Делая что-то простое и понятное, она заново училась существовать.

Он был подобен старому, замёрзшему дубу — несгибаемый, молчаливый, с корой, покрытой шрамами от давних молний. Но по вечерам, когда тусклый свет масляной лампы отбрасывал на стены их удлинённые тени, в его глазах иногда проскальзывало что-то иное. Что-то, что заставляло его взгляд надолго задерживаться на пустом кресле у камина или на детской ложке, затерявшейся в шкафу.

Их сближение было подобно двум льдинам на весенней реке — медленное, почти незаметное, полное глухого скрежета и внутреннего напряжения, но неотвратимое.

Однажды вечером, за ужином, когда тишину нарушал лишь треск поленьев в очаге и стук ложек о глиняные миски, он вдруг заговорил. Его голос, обычно твёрдый и командный, приобрёл несвойственную ему глухую, бархатистую тональность.

— У меня была дочь, — произнёс он, глядя в свою тарелку с тушёной бараниной. — Аделаида. Но я звал её Адель. — Марба замерла, не смея пошевелиться, боясь спугвать хрупкие слова, — Она была… спокойной. Смотрела на мир так, будто видела его сквозь воду. Тихая. Как ты. — Он сделал паузу, собираясь с мыслями. — И была жена. Азель. У неё были волосы цвета осенней листвы и ум, острый как клинок. Она… знала вещи. Такие, о которых в этом городе лучше не говорить, — Он отпил глоток вина, и его кадык медленно качнулся.

— Однажды Азель ушла. Не умерла. Ушла. Искать знания, которые, как она верила, важнее семьи. Оставила нас. Адела… Адела подрастала. Стала похожа на мать не только лицом. В ней проснулась та же жажда. Та же ярость к познанию. Я пытался удержать её. Ругался. Запрещал. Но… — он тяжело вздохнул, и в этом вздохе был груз всех его поражений. — Но однажды и она ушла. На земли Хакмарри. И не вернулась, — Он поднял на Марбу взгляд, и впервые она увидела в этих стальных глазах не стражника, не спасителя, а просто сломленного горем человека.

— Я искал. Расследовал. Но от неё не осталось и следа. Словно её поглотила та же тьма, что манила Азель, — Он замолчал, и тишина вновь наполнила комнату, но теперь она была иной — тяжёлой, общей, наполненной немой болью двух людей, потерявших всё.

Марба не сказала ни слова. Не потянулась к нему. Она просто сидела, понимая, что эта исповедь, этот шрам, показанный ей, — была высшей формой доверия, на какую был способен этот молчаливый человек. Он не ждал утешения. Он просто делился правдой. Своей правдой.

И в тишине этого дома, пахнущего старой древесиной и грубым вином, под мерный треск огня в очаге, тень с мостовой и страж с разбитым сердцем начали свой медленный, неуклюжий танец исцеления. Не как отец и дочь. А как два одиноких острова, которые штормом прибило друг к другу, и теперь они, скрепляя трещины, медленно становились одним целым. Новым целым.

Глава 3 «Ужасы Хакмарри»

Тишина в доме Финэля была особого свойства. Это не была тишина забвения или покоя. Это была тишина затаившейся боли, выметенной в углы, как пыль, но всегда присутствующей в воздухе. Она висела между ними, немым соглашением не тревожить прошлое без нужды. Марба научилась существовать внутри этой тишины, как учатся жить с шрамом, который ноет к непогоде.

Прошло несколько недель. Однажды вечером, когда Марба начищала до зеркального блеска латные перчатки Финэля, он положил перед ней на стол кусок плотного пергамента и чернильницу с пером, — Пиши, — коротко бросил он.

Марба послушно обмакнула перо. Она вывела старательно, корявыми, но четкими буквами: «Марба». Финэль посмотрел на надпись, его лицо не выражало ничего, кроме привычной суровой сосредоточенности, — Этого недостаточно, — произнес он. — В архивах, в реестрах стражи, в списках учеников — везде требуется фамилия. Без рода ты — никто. Пыль на башмаке у любого чиновника.

Он взял перо из её рук. Его пальцы, привыкшие сжимать древко алебарды, с неожиданной нежностью обхватили тонкое гусиное перо. Ряд с её именем он вывел другое, твёрдое, уверенное: «Блазиус».

— Марба Блазиус, — прозвучало как приговор, как клятва, как акт милосердия. — Отныне это твоё имя. Моя кровь — твой щит. Мой долг — твоя опора. Пока я жив, никто не посмеет назвать тебя беспризорницей, — Он не обнял её. Не улыбнулся. Он просто засвидетельствовал факт, изменивший саму ткань её реальности. У неё появилось имя. Настоящее имя. И оно было тяжёлым, как доспех, и прочным, как сталь.

На следующее утро он привёл её к массивным дубовым дверям. Училище.

— Здесь тебя научат не только читать и писать, — сурово сказал Финэль, прежде чем толкнуть дверь. — Здесь научат думать. А думающий человек всегда найдет способ выжить. Не подводи имя.

Училище оказалось царством строгих правил, вечного полумрака и запаха старой бумаги, чернил и пота. Дети купцов и обедневших дворян смотрели на новую ученицу в поношенной, но чистой одежде с холодным любопытством. Она была чужая.

«Приёмыш Блазиуса», — шептались они. — «Та самая, с того пожара…»

Но насмешки её не трогали. Она жадно впитывала знания, как высохшая земля — дождь. Буквы складывались в слова, слова — в предложения, открывая ей миры, о которых она не подозревала. Она изучала историю Кальдорских баронов, основы счёта, географию. Это был иной вид алхимии — преображение хаоса мыслей в стройный порядок строк. И она училась ему с тем же фанатизмом, ским когда-то отец искал свой эликсир.

Она возвращалась домой поздно, с пальцами, испачканными чернилами, и головой, гудевшей от новых знаний. Финэль молча кивал, оценивая её усталое, но одухотворённое лицо. Их общение по-прежнему состояло из немногих слов, но теперь в его молчаливом одобрении она чувствовала не холод, а опору.

Однажды ночью её разбудил не собственный кошмар, а звук снаружи. Невнятный шум, а нечто иное — тихий, прерывичный скрежет, будто кто-то царапал когтями по дереву двери. Потом — глухой стон. Марба тихо сползла с кровати и вышла в главную комнату. Финэль уже был на ногах, босой, с обнажённым коротким мечом в руке. Его спина была напряжена, взгляд прикован к двери. Скребение повторилось. И снова стон, полный такой животной, бездонной муки, что у Марбы похолодела кровь. Финэль двинулся к двери не как стражник на задержание, а с медленной, почти ритуальной осторожностью. Он щёлкнул засовом и отодвинул тяжёлую дверь на дюйм.

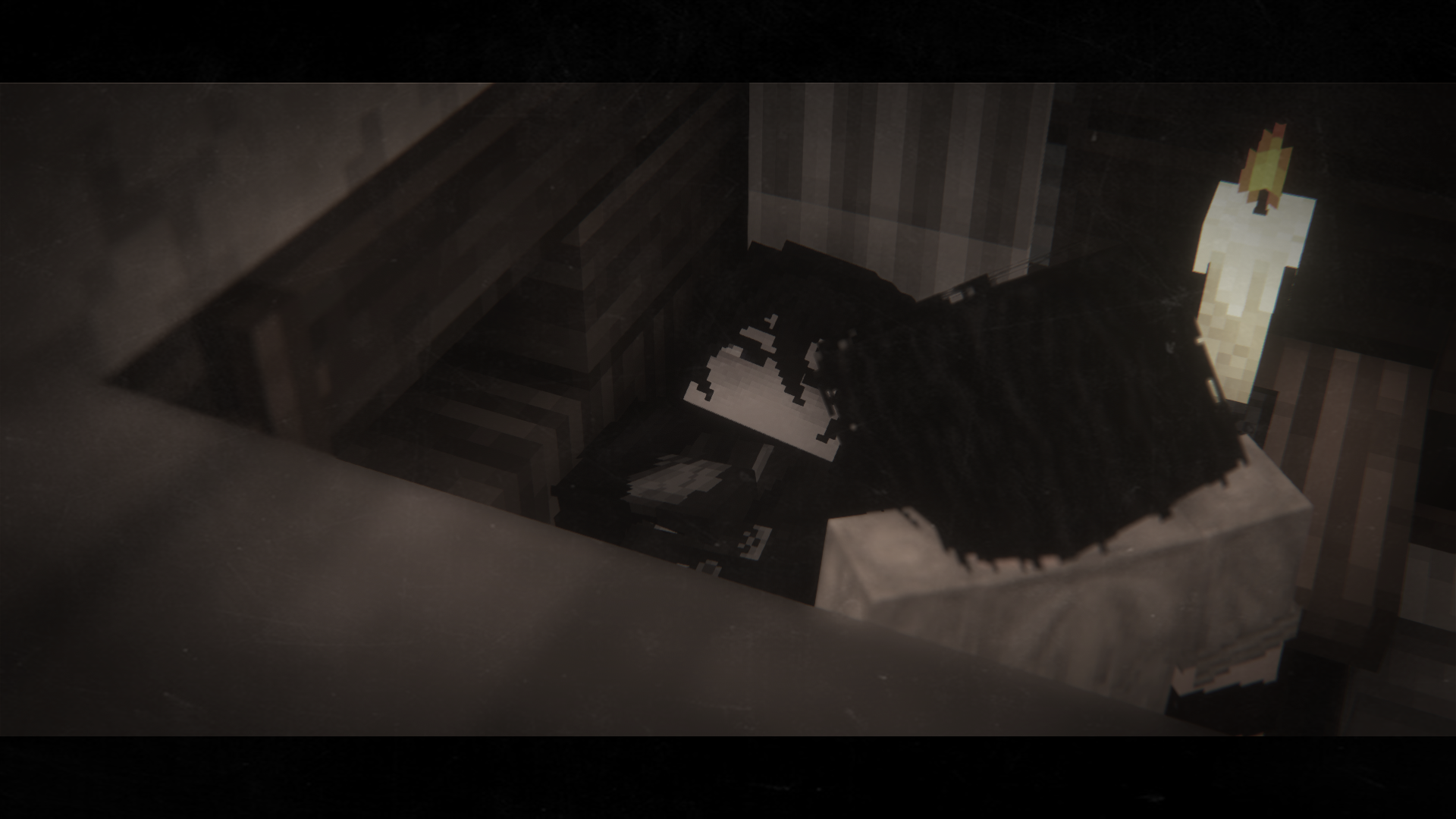

В проёме, озарённом тусклым светом уличного фонаря, стояла фигура. Высокая, худая до истощения, закутанная в лохмотья, когда-то бывшие дорожным плащом. Фигура качалась, едва держась на ногах. И тогда из её груди вырвался не голос, а хриплый, сорванный шёпот: — Отец… — Финэль замер. Меч в его руке дрогнул и опустился, — Аделаида? — его собственный голос прозвучал чужим, полным неподдельного ужаса. Он распахнул дверь, и фигура рухнула внутрь, прямо к его ногам. Свет упал на её лицо. Марба вскрикнула, зажав рот ладонью.

Это было лицо молодой женщины, но искажённое таким страданием, что оно казалось посмертной маской. Кожа была мертвенно-бледной, в паутине синих прожилок у висков. Но самое ужасное — это были глаза. Глубокие, бездонные впадины, в которых не было ничего живого — только сплошная, бархатистая тьма. Она двигалась там, клубилась, как дым в стеклянной колбе. В них не было ни мысли, ни узнавания — лишь первобытный, всепоглощающий ужас.

— Голоса… — прошипела она, её пальцы с длинными, обломанными ногтями впились в запястья Финэля, оставляя кровавые царапины. — Они не замолкают… они едят изнутри… Отец, прогони их!

Финэль, не теряя самообладания, подхватил её на руки. Его лицо было жёстким, но в уголках губ дрожала едва заметная судорога. Он отнёс её на свою кровать, пытаясь удержать её дёргающиеся, бьющиеся в невидимой агонии конечности, — Марба! Воды! Чистые тряпки! — бросил он командный, привычный в бою окрик.

Марба бросилась выполнять, сердце колотилось где-то в горле. Она принесла воду и грубые, но чистые полосы ткани. Пока Финэль пытался напоить Аделаиду, та вырвалась, закричала — пронзительно, нечеловечески, — и её рука смахнула на пол кожаную сумку, висевшую у неё через плечо.

Сумка упала у ног Марбы с глухим стуком. Пряжка расстегнулась, и из неё наполовину выскользнула книга. Не книга. Том. Переплетённый в кожу странного, сероватого оттенка, которую Марба ни с чем не могла соотнести. Кости? Кожа была шершавой, будто её долго носили в сырости. Обложка не была украшена ни тиснением, ни надписями. Она была чистой, пугающе пустой.

Взгляд Марбы прилип к ней. Крики Аделаиды, суета Финэля, пытавшегося успокоить дочь, — всё это ушло в гулкий фон. Рука сама потянулась к книге. Она была тяжёлой, холодной. От неё пахло сырой землёй, старыми костями и чем-то ещё… чем-то металлическим, словно кровью. Марба приоткрыла её наугад. И погрузилась в кошмар.

Страницы не были бумажными. Они были тонкими, полупрозрачными, словно из плотно спрессованной пелены, и на них проступали не чернила, а бурые, засохшие пятна, складывающиеся в текст и изображения. Он будто выступал изнутри, проступал на поверхность, как ужасная правда на коже больного.

«…и плоть Хакмарри не есть плоть наша. Она живёт собственной жизнью, шевелится, множится по воле Тёмных…»

Рядом с текстом — схематичное, но оттого не менее жуткое изображение существа, чьё тело было усыпано ртами, а из них росли щупальца с когтями.

«…Охотники используют не сталь, ибо плоть их не разрубить простым куском железа. Они пользуются серебром и жгут "очищающим" огнём, что пожирает саму суть скверны…»

Иллюстрация - силуэт человека с факелом в одной руке и чем-то вроде серебряного меча в другой. У его ног корчилось нечто бесформенное, испуская клубы чёрного дыма. Марба лихорадочно перелистнула страницу. Её глаза широко распахнулись от ужаса.

«…Магия - это вещь, которая требует немалых жертв. Те, кто стремятся познать глубину - утонут и не выберутся на поверхность…»

Это не было похоже на другие кошмарные зарисовки. Оно было чётче, детальней, словно портрет, сделанный с натуры, но рукой, тронутой безумием.

На странице, в зловещем триптихе, замерли три фигуры. Слева — мужчина-эльф. Волосы цвета огня. Черты лица — острые, надменные, но в глазах, узких и ярких, читалась нечеловеческая усталость. У тонких губ застыла гримаса, балансирующая между радостью и болью. Рядом с ним, выведенным тем же подёргивающимся почерком, значилось имя: «Игнис».

В центре — она. Аделаида. Но не та измождённая одержимая тварь, что билась сейчас в руках отца, а та, что ушла когда-то — юная, с лицом, ещё не искажённым ужасом, но уже отмеченным печатью рокового любопытства. В её позе читалась готовность к прыжку, к открытию, взгляд был устремлён куда-то за пределы страницы, в неведомые дали, манившие её.

А справа… Справа была девочка, от вида которой по коже поползли мурашки. Глаза, несоразмерно большие и глубокие, были цвета ледниковой трещины, абсолютно пустые и бездонные. Пышные каштановые волосы, казавшиеся единственным тёплым и живым элементом, ниспадали на белую, простую рубаху, подчёркивая неземную, хрупкую суть её создания. Она не смотрела на других, её стеклянный взор был обращён прямо на смотрящего, словно видя Марбу даже сквозь толщу лет и пелену реальности. Она снова перевернула страницу. И увидела его.

Оно не было нарисовано. Оно было словно вдавлено в саму плоть страницы, оставив после себя рельефный, пугающе подробный отпечаток. Существо с тонкими, слишком длинными конечностями, с пальцами, заканчивающимися иглами, и с лицом, на котором было лишь множество спиралей, закручивающихся в бездонную воронку безумия. И под изображением текст, выведенный дрожащей, торопливой рукой, будто писавший пряталcя от чего-то:

«Они приходят не извне. Они приходят изнутри. Когда разум ослабевает, а душа кричит в отчаянии, они слышат зов. Они вползают в трещины твоей души и высасывают свет…»

Марба с силой захлопнула книгу, отшвырнув её от себя, как раскалённый уголь. Она стояла, дрожа, прислонившись к холодной стене, в то время как Финэль, не обращая на неё внимания, прижимал к груди бьющуюся в истерике дочь, чьи глаза-бездны смотрели в пустоту, видя лишь ужасы Хакмарри. Она поняла. Финэль спас её от улицы, дал ей имя, кров и собственную кровь. Но настоящая тьма пришла не из темных углов переулка. Она пришла из Хакмарри. И её звали Аделаида Блазиус.

Глава 4 «Тишина»

Тишина в доме Финэля умерла в ту ночь. Её место занял звук – низкий, непрерывный стон, прерываемый взрывами безумного шёпота. Аделаида стала центром этого нового, ужасного мира, чьи границы сузились до одной комнаты.

Лечение было пыткой для всех троих.

Финэль, солдат до мозга костей, пытался навести порядок в хаосе болезни дочери. Он принёс мази из гарнизонного лазарета – густые, дурно пахнущие составы на основе дымянки и сала. Он пытался кормить Аделаиду крепким бульоном, который она чаще всего выплёвывала, и сковывать её порывы, когда та начинала биться о стену, пытаясь «вышибить голоса». Именно тогда, во время этих жутких процедур, Марба впервые увидела её тело. Настоящее тело Аделаиды, скрытое под лохмотьями.

Это была карта безумия, выжженная на плоти.

Старые, побелевшие шрамы пересекались со свежими, красными и воспалёнными. Глубокие ссадины, словно от когтей неведомых тварей. Но самое ужасное – ожоги. Не от огня или кипятка. Они были странными, извилистыми, будто на кожу вылили жидкую тень, и та проела её до мяса. Некоторые узоры напоминали те кошмарные знаки, что она мельком видела в той книге. Кожа вокруг них была мёртвенно-синей, холодной на ощупь, будто ожог выморозил из плоти всё тепло.

Финэль, видя это, лишь сжимал челюсти ещё крепче. Его руки, привыкшие сокрушать кости, дрожали, когда он накладывал повязки на эти ужасные раны. Он не плакал. Он просто работал. Каждое прикосновение к её изуродованной коже было для него ударом по сердцу, молчаливым упрёком: ..ты не уберёг, ты не спас..

Марба помогала молча. Подавала воду, меняла бинты, запачканные чёрным сукровичным гноем. Она избегала смотреть в глаза Аделаиде – эти бездны, где клубился чужой ужас. Но иногда взгляд её невольно скользил по телу несчастной, и её собственная, алхимически обожжённая кожа отвечала глухой, симпатической болью. Они были связаны теперь не только именем, но и шрамами. Только шрамы Аделаиды вели куда-то вовне, в тот ужас, что свел её с ума.

Книга лежала в углу, завёрнутая в тряпье. Никто не смел к ней прикасаться. Она была как зародыш тьмы, дремлющий в самом сердце их хрупкого мира.

Дни слились в череду кошмарных сумерек. Аделаида то металась в истерике, то впадала в ступор, замирая и уставившись в одну точку часами. Иногда она бормотала связные вещи. Отрывки фраз, обрывки знаний, почерпнутых в Хакмарри.

«…они поют в камне, отец, слышишь? Вечный хор…»

«…свет лжив, только во тьме можно увидеть истинную форму вещей…»

«…Игнис… он знал… он всё знал и всё равно пошёл…»

«…Не верь… Охотникам…»

При имени «Игнис» её голос на миг терял безумные нотки, наполняясь тоской и странным благоговением. Марба вспоминала портрет огненноволосого эльфа с страницы книги и содрогалась.

Финэль слушал эти монологи, и его собственное лицо становилось всё более окаменелым, безжизненным. Он терял опору. Его мир, выстроенный на дисциплине и долге, рушился под натиском непостижимого ужаса. Он мог сразиться с бандитом, усмирить пьяную толпу, но был бессилен против чудовищ, пожирающих разум его дочери изнутри.

Он стал тише. Медленнее. По утрам, зашнуровывая кирасу, его пальцы двигались неуверенно. Иногда он замирал, прислушиваясь к тишине дома, будто ожидая услышать тот самый «хор», о котором бормотала Аделаида.

Марба видела, как тускнеют его стальные глаза. Как тяжело ему даётся каждый вдох в этом доме, наполненном запахом болезни и безумия. Она пыталась помочь, взять на себя больше, но её усилия разбивались о каменную стену его отчаяния. Он смотрел на неё, и в его взгляде читалась страшная мысль, — «Ты – лишь тень. Замена, которую я нашёл, пока моя настоящая дочь была в аду».

А потом настало утро, когда воцарилась тишина. Не та напряжённая, гулкая тишина между приступами боли Аделаиды. А совсем иная. Пустая. Марба первой почувствовала неладное. Её разбудило не привычное бормотание или стон, а отсутствие звука. Полная, звенящая тишина. Она вышла из своей комнаты. Дверь в комнату Финэля была распахнута. Он стоял на пороге, застывший, словно солдат на посту, вглядываясь в полумрак. Кровать была пуста. Одеяло сбито на пол. На простыне – тёмное, влажное пятно и несколько обрывков грязных бинтов.

..Аделаиды нигде не было..

Финэль не двинулся с места. Он просто смотрел на пустую кровать. Его спина, всегда такая прямая, теперь сгорбилась. Руки беспомощно повисли вдоль тела, — Адела? — тихо, почти шёпотом, позвал он. Тишина в ответ была оглушительной. Он сделал шаг вперёд, потом ещё один.

Он обошёл кровать, заглянул в угол, будто она могла спрятаться за сундуком. Его движения были медленными, заторможенными, словно он двигался под водой, — Аделаида! — его голос сорвался на крик, полный такого животного, бездонного ужаса, что у Марбы перехватило дыхание.

Он бросился к двери, распахнул её. Улица была пустынна. Ничего. Ни намёка на то, куда могла подеваться истощённая, почти невменяемая женщина. Финэль замер в дверном проёме, вцепившись в косяк белыми от напряжения пальцами. Он тяжело дышал, его плечи судорожно вздымались, — Нет… — выдохнул он. — Нет… не может… она не могла… её голоса… она не ушла бы сама…

Он обернулся, и его лицо было искажено гримасой невыносимой боли. Он посмотрел на Марбу, но не видел её. Он видел пустую кровать. Видел годы поисков, закончившиеся ничем. Видел призрак жены, уходящей в ночь. И теперь – дочь, исчезнувшую вновь, утянутую тем же проклятым водоворотом, — Я… я не… — он попытался сделать шаг, но его ноги подкосились.

Он рухнул на колени, схватившись за грудь. Лицо его посерело, стало восковым. Из горла вырвался хриплый, свистящий звук – не крик, а предсмертный стон разрывающегося сердца, — Финэль! — закричала Марба, кинувшись к нему. Она успела лишь подхватить его падающее тело. Он был тяжёлым, безжизненным. Его широко открытые глаза смотрели в потолок, но уже ничего не видели. В их глубине застыло последнее, самое страшное прозрение – осознание тотального, окончательного поражения.

Он скончался у неё на руках. Не от клинка и не от яда. От горя. От того, что его сердце, и так исходившее кровью все эти годы, не выдержало последнего, решающего удара. Тишина вернулась в дом. Но теперь это была тишина склепа.

Глава 5 «Неизвестный путь»

Марба выполнила всё с той же ледяной, отрешённой точностью, которой научил её Финэль. Она нашла монахов-могильщиков, заплатила им последними серебряными из пояса сержанта. Похоронила его на заброшенном кладбище за стеной, под простым каменным знаком, без имени. Он и при жизни не любил помпу, а теперь это и вовсе не имело значения.

Вернувшись в дом, она собрала всё, что принадлежало ему: отполированную до блеска кирасу, алебарду, грубую домашнюю одежду. Всё, что осталось от Аделаиды: её лохмотья, те самые окровавленные бинты, пустую суму. Она не могла больше оставаться в этих стенах. Каждый уголок дома кричал о них. О его молчаливой силе и сломленной гордости. О её безумном шёпоте и пустых глазах. О своём собственном, недолгом, обманчивом ощущении дома. Она продала дом за бесценок первому же перекупщику, даже не торгуясь. Ей были нужны не деньги, а возможность уйти.

На следующее утро она стояла на продуваемом всеми ветрами причале Кальдора. В руках – один лишь потрёпанный ранец с немногими пожитками. Перед ней – тяжёлый, неуклюжий торговый корабль «Морская пена», готовящийся к отплытию в Заокеанье. Край, где, по слухам, не было ни королей, ни церковных догм, ни памяти о прошлом. Где можно было начать всё с чистого листа. Или попытаться.

Она не оглядывалась на город - гнездо порока, скорби и боли. Она сделала последний шаг по шаткому трапу на палубу.

Ветер трепал её волосы, пахнул солью, смолой и свободой. Но внутри Марбы была лишь пустота – холодная и безмолвная, как те бездны, что поглотили Аделаиду. Она потеряла отца-тирана. Потеряла отца-спасителя. Потеряла сестру-проклятие. Теперь у неё не было ничего. Кроме имени. И шрамов.

Корабль медленно отошёл от причала, подхваченный течением. Марба Блазиус смотрела вперёд, на расстилающийся туманный горизонт, навстречу новому дню, не обещавшему ничего, кроме неизвестности.

Последнее редактирование: